Pues ya está. Acabamos el estudio de portales de transparencia de grandes ciudades. Han sido unos meses de esfuerzo, certificados, navegadores, formularios, notificaciones y más. Por otro lado, gracias que no es el primer estudio, se ha podido encontrar algo más y evitar algunos problemas de aquel. Del mismo modo, han aparecido algunos adicionales, entre los que destaca la aún mayor falta de datos. Si ya había muchas lagunas en la escala autonómica, en la local son oceanos. Sin embargo, la diversidad del mundo local y de su naturaleza política creo que compensa con un mayor conocimiento de la Transparencia. Y no me refiero solo a los portales en sí mismo, sino a elementos sociales y políticos en los que estos son un elemento más.

Por si acabas de llegar al final de la película, te recuerdo que puedes seguir el culebrón de este estudio desde su planteamiento, las observaciones generales de los portales, el análisis pormenorizado de los mismos y la naturaleza de sus respuestas. También puedes ver el informe del año anterior sobre Comunidades Autónomas.

Clasificando los portales de transparencia de Grandes Ciudades.

Solicita aquí el informe completo gratis

El primer punto a señalar es que he procedido a una nueva clasificación de las ciudades estudiadas. Esta clasificación está destinada a entender el comportamiento de diversos factores en el uso del portal. Algunos de ellos corresponden a los portales y otros al entorno.

Estructura del portal.

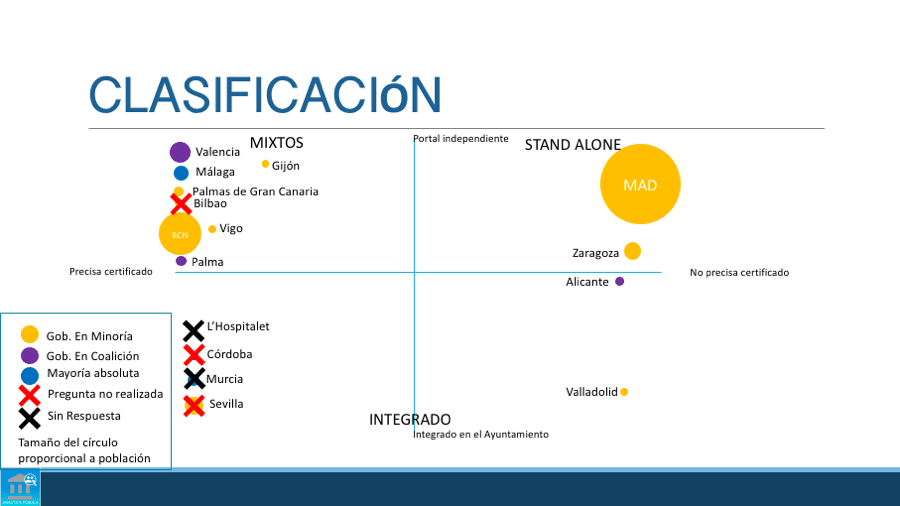

- Clasificación de los portales. Hemos optado por dos parámetros de clasificación.

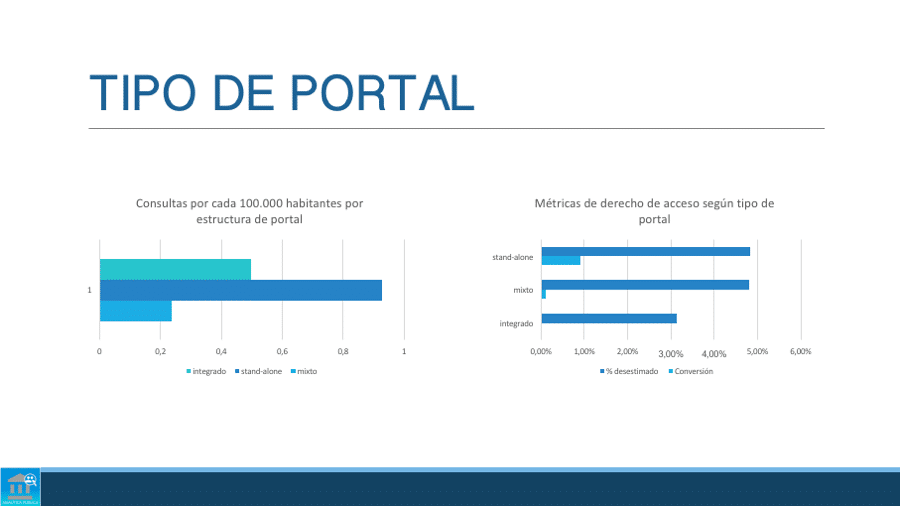

- El diseño del portal. Observamos si la articulación de diseño y contenidos en el portal son los de la web municipal. Si es así hay una mayor identificación, pero es más complicado gestionar (y navegar) en la estructura web. Previsiblemente, estos portales tendrán un uso menor que los independientes.

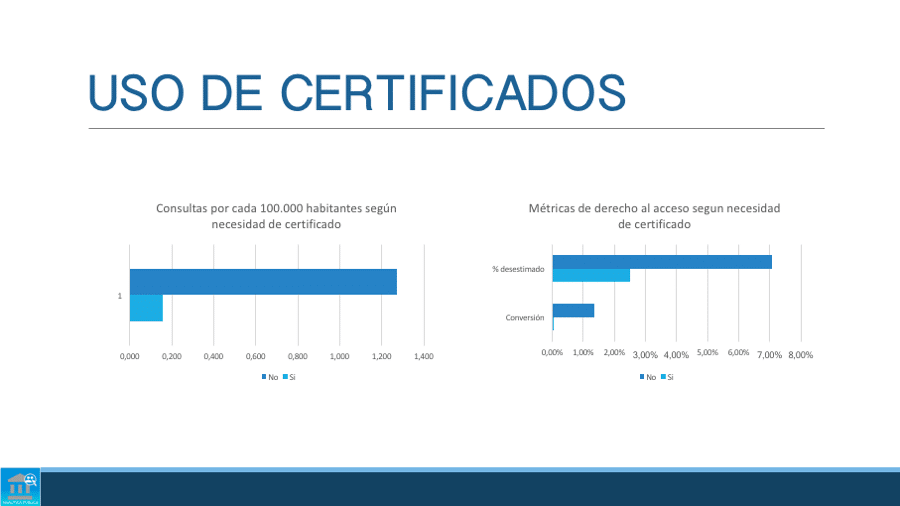

- Modelo de consulta. Analizamos si se precisa o no de un certificado digital para ejercer el derecho de acceso. En casi todos los casos en los que es necesario, el ejercicio de derecho de acceso se realiza a través de la sede electrónica del municipio. Esto es así en todos los tipos de diseño que lo hacen.

En función de esta categoría tenemos tres tipos de portales:

- Portales «stand-alone». Se trata de portales separados del portal del ayuntamiento. La consulta se hace en el propio portal sin obligación certificado. Son los casos de Madrid o Zaragoza. Bilbao lo tiene así, pero requiere certificado.

- Portales «integrados». Son los portales que tienen una integración total con el del ayuntamiento. Son un apartado dentro de la web municipa. El derecho de acceso se ejecuta desde la sede del ayuntamiento. Es el caso de Murcia, Sevilla o Valladolid, por poner tres ejemplos. Existen dos integrados que no requieren certificado, Valladolid y Alicante.

- Portales mixtos. Tienen una estructura independiente pero el derecho de acceso se ejerce en la sede electrónica. Son los casos de Barcelona, Valencia o Málaga.

Población del municipio.

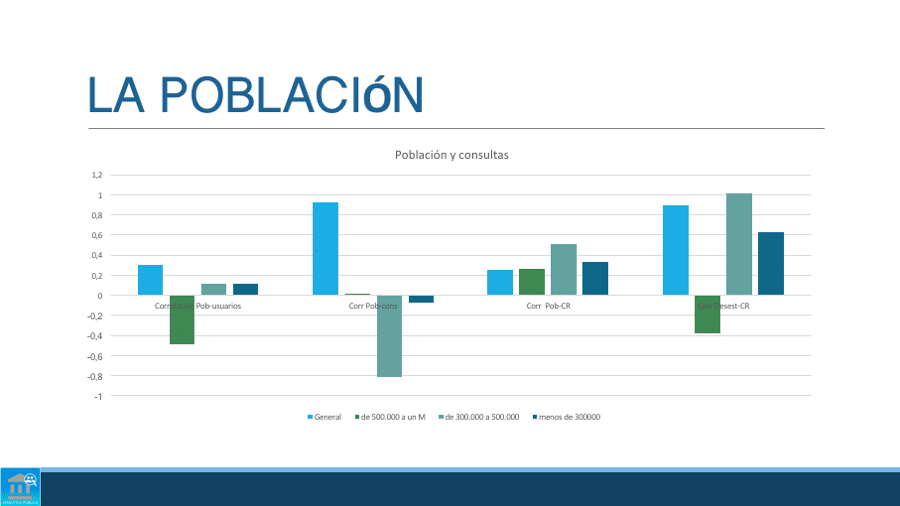

Una de las ideas del estudio es que la población incide de manera directa en el uso del portal. Más allá de una audiencia potencial mayor, el volumen de gestión y de geometrías flexibles del público influyen. Por un lado es normal que un mayor volumen de lo gestionado genere más consultas. Además, la mayor población permite mayor circulación de usuarios y la creación de más tejido social. Hemos clasificado los portales en:

- Más de 1 millon de habitantes. La separación corresponde más a una idea de separarlas del resto de portales al ser solo 2. No creemos que esta cantidad aporte datos relevantes.

- Entre un millon y 500.000 habitantes. Son Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

- De 300.000 a 500.000. Es el colectivo más amplio. Comprende Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba y Valladolid.

- Menos de 300.000. Son solo 3, pero muy homogéneas en magnitudes. Se trata de Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat.

Para mantener la comparabilidad hemos trabajado en la medida de lo posible en métricas constextualizadas. Vistas por mil habitantes al mes, consultas por 100000 habitantes, etc.

Composición del gobierno local.

Este tercer eje lo tengo en cuenta por dos motivos. El primero porque consideramos que puede ser un indicio de la confianza política que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, un ayuntamiento con mayoría absoluta consolidada posiblemente genere menos inquietudes. Por otro lado, un gobierno en minoría o en coalición impulsa un debate político en el que cualquier problema que pueda aflorar por la vía de los portales es rentable políticamente. Existe la posibilidad de que un debate político más activo genere más consultas. Hemos clasificado en

- Mayoría absoluta. Son ayuntamientos en los que se gobierna en Mayoría absoluta de un partido. Son Murcia y Málaga

- Gobierno en Coalición. Son los gobiernos de Valencia, Córdoba, Alicante y Palma

- Gobierno en minoría. Son los casos más frecuentes. Un partido gobierna en solitario pero neesita apoyos para conseguir la mayoría en el pleno.

Principales conclusiones sobre los portales de Transparencia de grandes ciudades.

Lo que no hemos podido saber

Lo primero a señalar es lo que no hemos logrado averiguar por la pobreza de datos de la mayoría de los portales. Tenemos dos puntos flojos por la falta de historial: la evolución del consumo de los portales y el detalle pormenorizado de las preguntas realizadas al mes. Además, en varios casos no pudimos preguntar, los que no han respondido, y los que han respondido a medias, los datos están muy limitadas.

Esto quiere decir que tenemos unos pocos datos, que los hemos armonizado y transformado para poder compararlos. Parte de las conclusiones del estudio parecen sólidas (con estos pocos datos). En los casos en los que no, tratamos de buscar una explicación razonable que permita explicarlos. Sin embargo, lamentablemente, lo incompleto de los datos invita a la cautela a la hora de analizar los datos.

Población, redes sociales, transparencia y derecho de acceso.

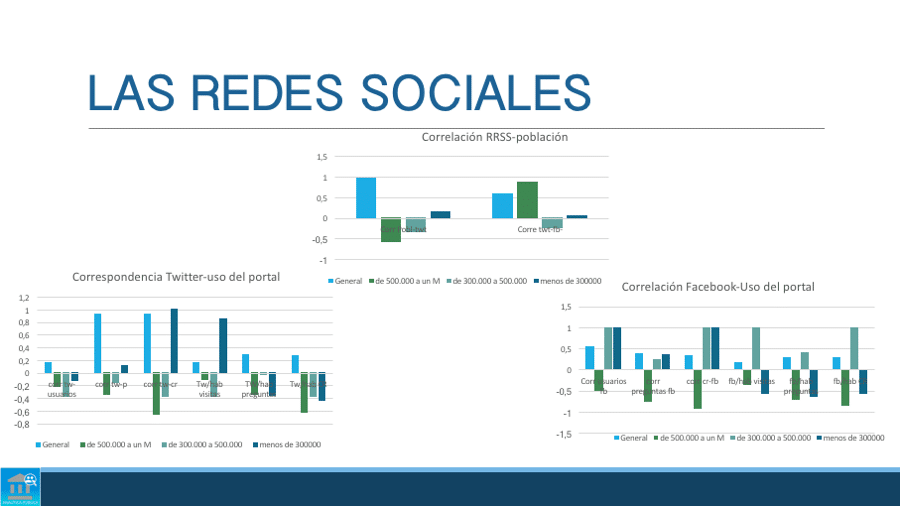

En primer lugar hablemos de los aspectos demográficos y de uso de las redes sociales. En lo que respecta a esta materia tenemos que:

- Habitantes y uso del portal. El número de habitantes no tiene una correlación especialmente estrecha con el volumen visitas. Sin embargo, si hay una correlación alta entre la población y el volumen de consultas. Esto podría avalar el hecho de que una mayor población genera un aumento de temas de interés.

La derecho de acceso y composición de gobierno.

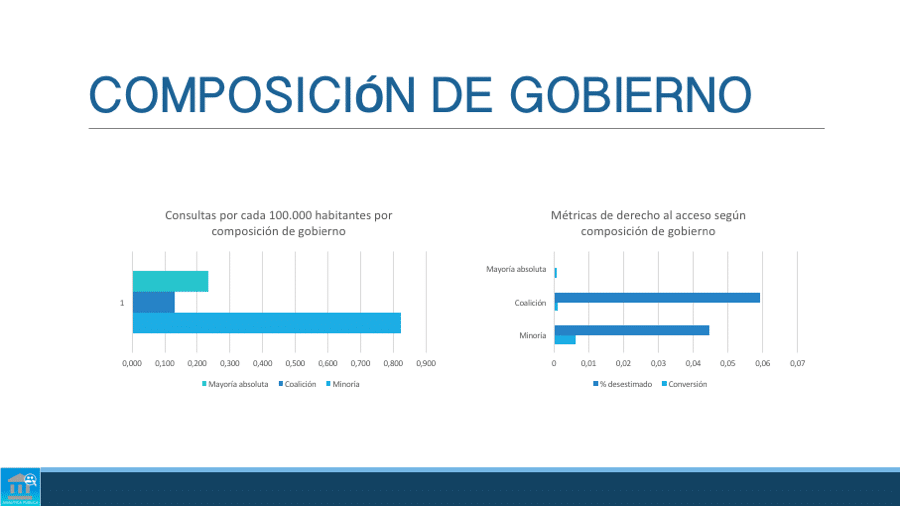

En cuanto a la composición de gobierno, nos hemos centrado en el volumen de preguntas. Hemos excluido el número de visitas por las carencias para comparar determinados grupos de portales. Encontramos lo siguiente:

- El volumen de consultas por cada 100.000 habitantes es mayor en municipios con gobiernos en minoría llegando casi a 1 consulta.

- El Ratio de conversión de los portales de Ayuntamientos en minoría es más alto también. Sin embargo, el porcentaje de preguntas desestimadas parcial o totalmente es mayor en gobiernos de coalición. En los gobiernos en mayoría absoluta el volumen de preguntas y de respuestas parcial o totalmente denegatorias es mínimo.

Esto apuntaría a que el derecho de acceso y tiene una relación con la confianza mayoritaria del electorado y la estabilidad política. Los gobiernos en minoría generan un mayor volumen de preguntas. Sin embargo, el número de respuestas denegatorias en colación podría apuntar a un uso de oportunidad política del portal.De nuevo, tenemos pocos datos para saberlo.

El diseño del portal y su uso.

- Diseño y derecho de acceso. Los portales con diseños «stand-alone» tienen un mayor número de preguntas por 100.000 habitantes y ratio de conversión. En términos de conversión los portales en solitario tienen también un porcentaje muy superior a los mixtos. Los portales integrados no podemos hacer una comparativa, dado que ha sido imposible tener datos de tráfico en su mayoría. El porcentaje de preguntas desestimadas es similar también en stand-alone y mixtos y algo menor en los integrados.

Un breve resumen: lo que aprendimos de los portales de transparencia de las Grandes Ciudades.

Podemos resumir en los siguientes puntos.

- La población influye en el uso de los portales, en términos no lineales. Un aumento lineal de población tiene un efecto escalar en el uso de los portales.

- El uso de los portales tiene una relación con la interacción digital con las instituciones. Esta relación es más firme en twitter para ciudades muy grandes y mayor con Facebook en las medianas.

- Los sistemas políticos estables tienen una menor probabilidad de uso del derecho de acceso. Aquellos con más inestabilidad tienen más posibilidades de recibir preguntas no siempre amparadas por la Ley.

- Los portales diseñados específicamente para esta materia generan un mayor uso del derecho de acceso que los integrados en el Ayuntamiento.

- La necesidad de certificado supone un menor número de consultas en el portal. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sean preguntas amparadas por la Ley o que se puedan tramitar.

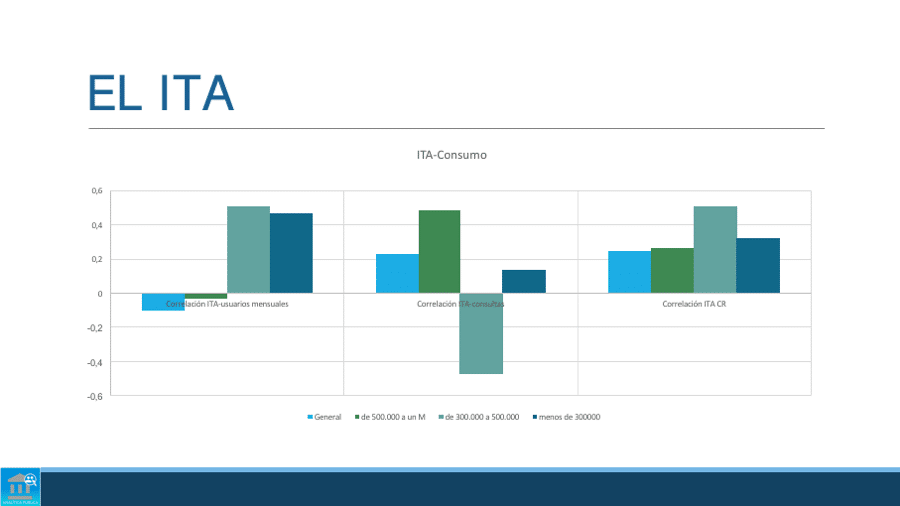

- La valoración en el ITA no tiene una relación con el uso de los portales por la ciudadanía.

Estas hipótesis carecen de datos para avanzar más, al menos de momento. Sin embargo, si ayudan a entender un poco más del uso de estos portales. Sin embargo, lo que si es una continuidad es la falta de análisis del elementos sobre el que pivotan los portales de transparencia. Debemos asumir que nuestro sistema será todo lo transparente que permitan estos.